最新のトピック

-

2022年02月17日 09:55

政府は2050年カーボンニュートラルに向け、

来年度予算でも大きな環境投資をしています。

山口県でも、しっかり対応していく必要がありますが、

排出量の多い工業分野は、山口県の経済や雇用を支える分野でもあり、

脱炭素化を進めていく上での影響は計り知れません。

環境対策が経済の制約ではなく、

産業構造の大転換と成長を生み出すものとなるようにと

昨年から県議会ではじめた

「脱炭素社会における産業発展方策調査特別委員会」

専門家の話を聞いたり、

企業への調査を行ってきました。

企業では早くも様々な努力、動きがはじめられていますが、

県にも、

産業界の理解と協力が得られるよう、

財政、規制、技術、情報など様々な面で、

バックアップをお願いしたいところです。

(特別委員会の概要についてはこちら)

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a30000/committee_inf/datsutanso.html

#脱炭素 #カーボンニュートラル #県民一人ひとりの取組 #山口県 #山口県議会 #有近眞知子 #有近まちこ -

2022年02月12日 16:50

-

2022年02月10日 22:29

-

2022年02月06日 19:33

〈eスポーツ体験会に参加〉

柳井グランドホテルさんが新たにeスポーツ事業をスタートされました!

「eスポーツ」とは、コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技の一つととらえた名称のこと。

一般的には広いスペースの中で、不特定多数が各々プレーするそうですが、

柳井グランドホテルさんでは、コロナ禍でホテルという特徴を活かして三密を回避出来るよう完全個室でeスポーツが楽しめます。

ウィズコロナ、アフターコロナに向けた取り組みとしては、全国初なのだそうです。

ゲームといえば若い人と思われがちですが、

eスポーツでは、世代や国籍、ハンディキャップを超えて、誰もが同じ土俵で競える楽しみも。

実際に、三世代家族やご高齢の方も楽しまれていました^^

講師の朝本俊司脳神経外科医(柳井出身)によると、

手先や神経、脳機能を使うため、

高齢者の健康寿命促進・認知症予防効果もあるそうですよ。

皆さんも、柳井でeスポーツを楽しんでみませんか。

3月13日(日)13:00~17:30にも、講演や体験会があるそうです。

https://www.yg-hotel.co.jp/s/newsletter/2022/

#eスポーツ #競技 #柳井グランドホテル #デイユース #宿泊 #健康寿命 #認知症予防 #朝本俊司 #柳井市 #山口県 -

2022年02月05日 09:04

-

2022年02月03日 14:44

保育園や学校がお休みになって、

子供の預け先に困る

共働き家庭やシングル家庭のママたちの声、

県にもしっかり届けています。

子供達と一緒に過ごせる幸せとはうらはらに、

仕事の予定を急きょ変更したり、

リモートワークにして

子どものあれこれに応じながら、

だましだまし、隙をみて仕事をするのって

難しいですよね。

でも、電話で、子どもの声が相手に聞こえてしまったときの、

相手の優しい気遣いとか、

子どもをちょっと連れて行っても、

歓迎してもらえたときとか、

その場の誰かが子守りをしてくれたりしたとき、

いつも以上に愛を感じて、染み入りますね。

こういうときだからこそ、

子育てを一人で頑張りすぎないように、

甘えさせて頂くことも、選択肢の一つなのではと。

人に頼ることも、がんばりましょう!

#育児 #在宅勤務 #保育園に改めて感謝

#山口県 #人づくり #有近眞知子 #有近まちこ -

2022年01月26日 17:52

自民党中国ブロック青年部青年局会議に

畑原勇太青年部長,西本健治郎青年局長及び山手康弘青年局幹事長とともに

青年部幹事長として参加しました。

例年は集合して,党本部や各県連の青年部局と交流を図る良い機会なのですが,

今年はオンライン。

党本部青年局の国会議員の方々や

各地の県連の皆さんと,

令和3年度の活動や令和4年度活動方針を共有。

党本部青年局に対する今後の改善点・要望として,

山口県からは,

衆議院小選挙区にかかる区割り変更(10増10減)について,単に人口に比例した定数配分ではなく,面積等も考慮するなどして,地方の意見が十分に反映される制度にすべきであり,増減縮小の声を挙げていくべきことや

日本を取り巻く安全保障環境に関わる国民の危機管理意識の啓発と憲法改正への運動の推進を取り上げていくことについて要望しました。

青年局では普段の活動として、

教育、デジタル、環境、地方創生、災害、子どもなど、

テーマ別に色々なプロジェクトがあり、全国ネットワークで情報交換しています。

また、青年世代との交流や、若者の政治、選挙への関心をもってもらうきっかけ作りなどもしています。

青年局のロゴ「ファーストペンギン」には,

改革の荒波を恐れず率先して新たな活動に挑戦する意味が込められています。

#自民党 #自民党青年局 #10増10減 #憲法改正 #山口県連 #有近眞知子 #有近まちこ -

2022年01月24日 14:35

-

2022年01月22日 16:04

本日は,井原健太郎柳井市長,山本達也市議会議長,自民党柳井支部の皆さんと

柳井市内を街宣車でお願いに回りました。

コロナから県民の命と健康を守るという決意から,

候補は不在,皆様に集まって頂く集会や街頭演説もなしという異例の選挙戦。

候補の想いをどうやったら伝えられるか。

ベテランのウグイスさんたちも悩まれながら,一生懸命訴えておられました。

私も,助手席でマイクを握らせて頂きました。

ご本人が回られたかっただろうなと思うと,力が入りました。

寒い日が続きますが,

期日前投票も利用して頂き,

多くの方々に投票所に足を運んで頂きますよう,どうぞよろしくお願い致します。

#山口県知事選挙 #村岡嗣政 #村岡つぐまさ -

2022年01月21日 17:27

-

2022年01月20日 12:35

-

2022年01月09日 18:16

どちらも、大切にしたい日本の心がありますね。

…………………………………………………………………………

柳北地区ではどんど焼き。

普段見たこともない火の大きさにドキドキの息子と娘でしたが、

撮影部隊のドローンを見つけると今度は空ばかり気になって。

…………………………………………………………………………

白壁の町並みには、

美しい新成人の皆さんの姿が。

成人式は残念ながら延期になりましたが、記念写真を撮られていました。

見守っておられたお母さんたちから、

「子育てはあっという間。すぐですよ~」

と言われてずしっときました。

#どんど焼き #晴れ着 #振袖 #成人 #新成人 #おめでとう #山口県 #柳井市 #白壁 #有近眞知子 #有近まちこ #ありちかまちこ -

2022年01月08日 16:54

-

2022年01月06日 17:22

〈空に助けられる〉

年末から感染拡大が落ち着きつつあると誰しもが少しばかりの期待をし、

少しずつ心が晴れやかになって来たところ、

ここ一日二日のうちにオミクロン株の感染拡大というニュースが、また一つ影を落としはじめています。

柳井市では、出初め式の中止や成人式の延期で、

新年のお目出度い気分もどこかへ行ってしまいました。

WHO等によると、

オミクロン株は、従来株と比較して

感染力が高い可能性があるが、

重症度の評価は困難とされているようで、

国内例は全員軽症もしくは無症状で経過しているとのことです。

多くの方が、冷静に受け止めておられるように、

私も必要以上の心配をすることなく、

引き続きの感染対策と、

食べて寝て運動するを地道に続けることで、

平穏な日常に少しずつ近づいていけると信じています。

さて、

本日は、県選出国会議員の

年頭記者会見等に随行させて頂きました。

コロナ対策、防衛、経済安全保障等々、

課題は尽きませんが、

今年も色々と教えて頂きながらがんばろう

と思いを新たにしたところに、

目の前に大きな虹が。

皆さんにお届けさせてください💕

#成人式 #出初め式 #年頭記者会見 #県庁

#虹 #ダブルレインボー

#山口県 #山口県議会 #有近眞知子 #有近まちこ #ありちかまちこ -

2022年01月04日 13:41

改めまして明けましておめでとうございます。

コロナがなんとか落ち着いている状況下で,

帰省ラッシュは昨年より大幅増,

初詣参拝者も昨年の2倍を超えているそうですね。

ご先祖様や神仏と一緒に過ごしている,生かされているという感覚で

一年の始まりを迎える日本人の敬神崇祖の心って本当に美しいですね。

コロナ禍やDX時代で一人一台タブレット貸与が実現していますが,

来年度は,子供たちの文化体験の概算予算が7割増だそうです。

デジタルスキルは手段であって,

それと同時に

日本人の根っこ,心を育てることがとても大事です。

美しくて豊かな神話や神楽を楽しんだり,

地域の伝統行事を体験することも,

これらを養う機会になるものと考えます。

歴史や伝統に敬意を表すれば,

必ずその中からいまの目の前の困難を乗り越える知恵が閃くと信じています。

本年もよろしくお願いいたします。

#日本人 #繋がる命 #歴史 #伝統 #感謝報恩の心 #道を求める心 #地域の伝統文化 #神楽 #竹本神楽社中 #有近眞知子 #有近まちこ -

2021年12月31日 10:48

今年もたくさんの方々にお力添えを頂き、

本当にありがとうございました。

県議会議員3年目は、

昨年提案したごちゃまぜのまちづくりについて、

雄谷良成さんを柳井市に招いて講演して頂くことができました。

輪島KABULETの設計は、

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労表彰

内閣総理大臣表彰

等々を受賞されたそう。

「ごちゃまぜ」は、本来どの街も持っていた人々の活力ではないかと考えます。

柳井でも、たくさんごちゃまぜ応援団ができてきました。

来年は、様々な方々に実際に輪島のまちづくり、生活の様子を見て頂く予定です。

一歩一歩ですが、県民の皆さまや関係機関のご協力を頂きながら、

頑張っていきたいと思います。

引き続き、ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。

2022年が

皆さまにとって幸せな一年になりますように。

#山口県議会議員 #山口県 #柳井市 #ごちゃまぜ #有近まちこ #有近眞知子 -

2021年12月22日 10:05

〈県民と警察をむすぶ音の架け橋〉

文教警察正副委員長で、

山口県警察音楽隊の練習を表敬視察させて頂きました。

地域安全や交通安全を推進する行事のほか、学校や福祉施設における演奏など、

県民と警察を結ぶ「音の架け橋」として、

警察広報を主たる目的に活動されています。

全国で6番目に古く、70年以上の歴史ある音楽隊。

いったいどれだけの練習を積めば、こんなに美しいハーモニーが奏でられるのか。

一人一人の演奏技術の高さと統率の取れた演奏に、心が震えました。

例年は平均70回もの派遣演奏をこなされる音楽隊ですが、

コロナ禍で様々なイベントが中止に。

県民の皆さんに少しでも元気をお届けできたらと、

演奏の動画をアップされています。

https://youtu.be/kEQzTbQsMPk

#音楽隊 #山口県警察音楽隊 #山口県 #山口県警 #音楽の力 #警察広報 #春日山庁舎 #旧県立図書館 #築93年 #カラーガート -

2021年12月20日 16:00

〈防衛大臣就任祝賀会〉

中国の覇権拡大は日本にとって、いまや大きな脅威といえますが、

そのような中で、

岸大臣は、昨年の防衛大臣就任以来、

日米防衛相会談で、台湾海峡での不測の事態に対する懸念を共有されたほか、

かねてから人脈を築かれ、信頼関係を拡げられた台湾との連携を強固にされてこられました。

また、諸外国の防衛相と数々のリモート会談をもたれ、

多国間協力枠組みの強化にも多大な貢献をされてきました。

久しぶりに地元に戻られた岸大臣は、

国民の命と領土を守るため、

我が国の防衛力強化、

日米同盟の更なる強化、

我が国の認識の明確な表明

等に、引き続き全力で取り組むことを語られました。

これからも、

防衛大臣の職務に専念して頂けるよう、

地元からしっかりお支えしたいと思います。

#岸信夫 #防衛大臣 #自衛隊 #感謝 -

2021年12月17日 01:13

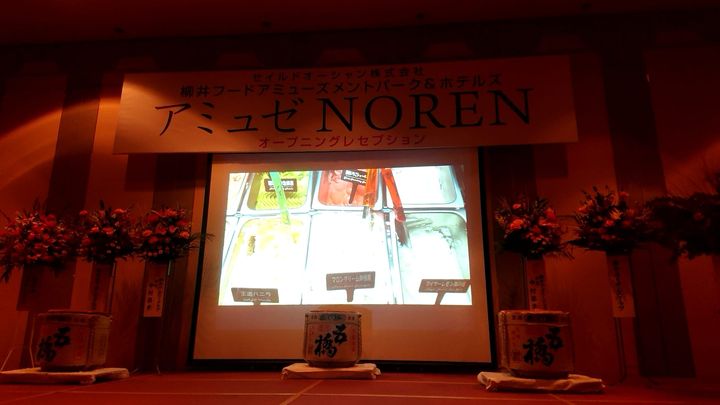

柳井クルーズホテルが

新しく生まれ変わりました!

柳井フードアミューズメントパーク&ホテルズ

「アミュゼ NOREN」

これまでの宿泊事業はもとより

食のテーマパークとして

地産地消をコンセプトに

柳井市近隣の食材を使ったお料理をされるとお伺いしました。

瀬戸内の新鮮なお魚や、

天候に恵まれお日様をいっぱい浴びた野菜達が、

どのように調理されて出てくるのか、

とても楽しみですね。

これを機会に、柳井地域の食の魅力がますます発信され、

コロナの時代にあっても、楽しみのある日常を過ごせますように。

#柳井クルーズホテル #クルーズホテル

#柳井フードアミューズメントパーク

#アミュゼNOREN #セイルドオーシャン

#夜景 #夜景の見える #バーラウンジ

#炉端炭火ダイニング #ジェラート

#TONTON #TRITON #柳井 #山口県 -

2021年12月16日 09:17

-

2021年12月14日 15:40

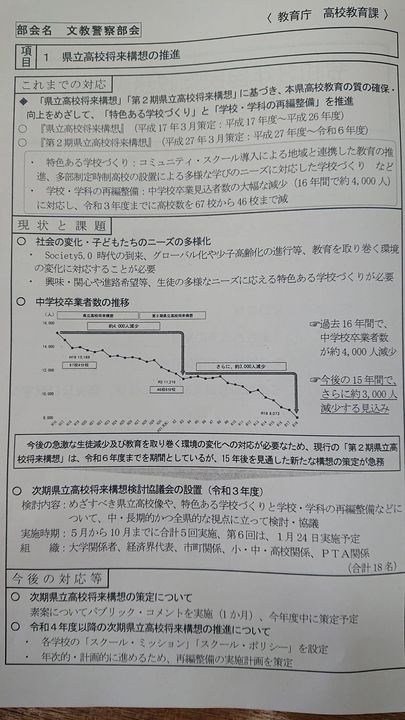

<文教警察委員会>

常任委員会の審議が本日で終了。

教育関係では,

第三期県立高校将来構想等について質疑しました。

山口県の中学校卒業者数は急激に減っており,

過去16年で4000人減少。

今後15年で,さらに3000人減少する見込み。

その数字に大変なショックを感じる一方,

子供たちに沢山の友人と出逢い,

勉強にしても部活や行事にしても,

様々な選択肢がある中で自分の可能性を広げ,

切磋琢磨して様々な能力を向上できる環境を整備するために,

学校学科の再編と,県内の産業構造や進学ニーズに合う特色ある学校づくりを,

全県的な視点で進めていく必要があると思います。

教育関係

#県立高校将来構想 #県立大学将来構想 #高校生の就職支援 #不登校児童生徒への対応 #学力向上への取り組み #教員免許更新制廃止後の教員研修 #特別支援教育 #山口松風館高校 #いじめ問題

警察関係

#高齢者による交通事故防止対策 #駐在所の電話撤去に伴う対応 #クロスボウ規制 #児童虐待対応 #通学路の交通安全対策 #列車等における凶悪事案 #優良運転者のオンライン講習 -

2021年12月13日 07:42

-

2021年12月06日 16:58

〈柳井市議選から一夜明けて〉

当選された皆さま、誠におめでとうございます。

また、今回残念ながら厳しい結果となった候補と、応援された皆様には、言葉が見つかりません。

柳井を良くしようと志を立てられて、自ら行動にうつされたことに、

心より敬意を表しますと共に、感謝を申し上げます。

選挙に出るのは、本当に勇気がいりますし、

痛みも伴います。

しかし、挑戦される方があってこそ、そこに議論が生まれ、民主主義が成り立つと思います。

挑戦された皆様や、

検討されて、やむを得ず断念された方々も含めて、

皆様の想いや努力が報われるよう、

私も一人の政治家として、

山口県、そして柳井の成長、発展へつながるまちづくりのために、

引き続き、様々な方々と協力し連携しながら、

邁進して参ります。

#柳井市議会議員選挙 #柳井市議選 #柳井市 #山口県 #選挙 #政治参画 -

2021年12月05日 19:58

-

2021年12月04日 11:30

〈地方での新しい働き方〉

県内コワーキングスペース事業のパイオニアである、

カラム株式会社さんが、

周南市から柳井市へ移転してこられました。

カラムでそれぞれ専門的な事業を展開されている、

仲間の事業者の皆さんとともに。

カラムという社名の由来は、

人や企業が「からむ」ことで、

若者や地方移住希望者にとって

魅力ある仕事、

夢中になれるようなビジネス

が生まれて欲しいとの願いから。

カラムでは、

起業やスタートアップの支援や、

ITスキルや語学スキルを習得する機会を提供するなどして

人材を育成するほか、

学生、地元企業、都市部の企業などを

カラマセて、新たな事業を創造する環境づくりをされています。

変化の時代に、

地方での新しい働き方の選択肢が生まれそうで、楽しみです。

グランドオープンは来年3月の予定。

#コワーキングスペース #カラム株式会社 #柳井 #山口県 #IT #語学